A Trajetória da Mão de Obra e as Reformas Trabalhistas no Brasil: Uma Análise Crítica da Era Colonial à Contemporaneidade

8/22/20257 min read

A Mão de Obra no Período Colonial e Imperial: Fundamentos de uma Sociedade Desigual

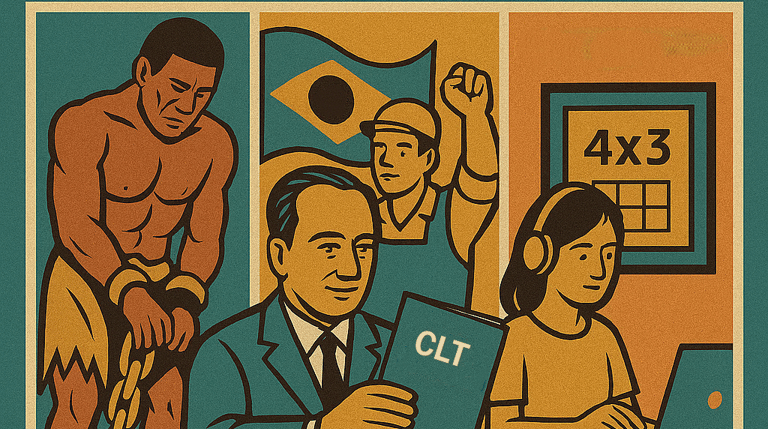

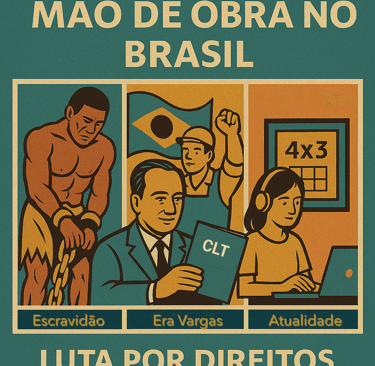

A chegada dos portugueses ao território que viria a ser o Brasil, em 1500, inaugurou um processo de exploração que, em suas fases iniciais, se baseou na mão de obra indígena. Os povos originários, detentores de um vasto conhecimento sobre o ambiente local e suas riquezas, foram submetidos a diversas formas de trabalho compulsório. Inicialmente, o escambo, uma troca desigual de trabalho por produtos de pouco valor para os europeus, foi a prática predominante. Contudo, rapidamente, a escravidão direta dos indígenas tornou-se uma realidade, especialmente nas primeiras tentativas de exploração agrícola e extrativista. A resistência indígena, manifestada em fugas, revoltas e na recusa em se adaptar aos moldes de trabalho impostos pelos colonizadores, foi uma constante que, em parte, impulsionou a busca por outras fontes de mão de obra.

Com a intensificação da colonização e a implantação da economia açucareira no século XVI, a demanda por mão de obra em larga escala, capaz de suportar o ritmo exaustivo das lavouras e engenhos, levou os portugueses a recorrerem ao tráfico negreiro transatlântico. A escravidão africana, então, consolidou-se como o pilar fundamental da economia colonial brasileira, perdurando por mais de três séculos e deixando marcas profundas e indeléveis na estrutura social, econômica e racial do país. Estima-se que milhões de africanos foram arrancados de suas terras de origem, brutalmente transportados em condições desumanas e submetidos a um regime de trabalho forçado nas lavouras, minas, fazendas e centros urbanos. A lógica escravista permeou todas as esferas da sociedade, definindo hierarquias rígidas, relações de poder e a própria concepção de trabalho, que se tornou sinônimo de castigo e submissão para grande parte da população.

É crucial compreender que a escravidão no Brasil não se limitou a um mero sistema econômico; ela constituiu um complexo arranjo social, político e cultural que moldou a identidade nacional. A ausência de direitos, a violência sistemática, a desumanização dos indivíduos escravizados e a negação de sua humanidade foram elementos constitutivos dessa realidade. A transição para o trabalho livre, após a abolição da escravidão em 1888, não representou o fim das desigualdades e da exploração. Pelo contrário, significou uma reconfiguração das relações de trabalho em um novo contexto, marcado pela marginalização da população negra recém-liberta e pela chegada massiva de imigrantes europeus, que foram incentivados a vir para o Brasil para suprir a demanda por mão de obra nas crescentes lavouras de café, especialmente no Sudeste do país. Este período pós-abolição é fundamental para entender as raízes de muitas das desigualdades sociais e raciais que persistem no Brasil contemporâneo.

O Início do Século XX e a Era Vargas: A Consolidação das Leis Trabalhistas e o Sindicalismo de Estado

A virada do século XIX para o XX no Brasil foi um período de efervescência social e econômica. A incipiente industrialização, concentrada principalmente nas grandes cidades, e a chegada de massas de imigrantes europeus, muitos deles com experiência em movimentos operários e ideologias anarquistas e socialistas, impulsionaram o surgimento de um crescente movimento operário. As condições de trabalho eram, em sua maioria, precárias: jornadas exaustivas, salários baixos, ausência de segurança e de qualquer tipo de direito social. Essa realidade gerou um cenário de intensas greves e manifestações, que, apesar da forte repressão estatal e patronal, pavimentaram o caminho para a necessidade de uma legislação que regulasse as relações de trabalho.

É nesse contexto de crescente urbanização, industrialização e agitação social que emerge a figura de Getúlio Vargas e o período conhecido como Era Vargas (1930-1945). Vargas, ao assumir o poder, implementou um projeto político que mesclava elementos de populismo, nacionalismo e centralização do poder. Uma das características marcantes de seu governo foi a busca por conciliar os interesses do capital e do trabalho, promovendo uma forte intervenção estatal nas relações trabalhistas. O primeiro passo significativo nesse sentido foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930, um órgão que sinalizava a preocupação do Estado com a questão social e a necessidade de mediar os conflitos entre empregadores e empregados.

O grande marco da Era Vargas no campo trabalhista foi, sem dúvida, a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1º de maio de 1943. A CLT representou um divisor de águas, pois reuniu e sistematizou uma série de direitos e deveres de empregados e empregadores que até então estavam dispersos em diversas leis e decretos. Entre as principais inovações trazidas pela CLT, destacam-se a regulamentação da jornada de trabalho (limitada a 8 horas diárias), o direito a férias remuneradas, o estabelecimento do salário mínimo, a proteção ao trabalho da mulher e do menor, e a regulamentação do direito de greve, embora com certas restrições e sob o controle do Estado. A CLT, muitas vezes referida como a ‘Bíblia do Trabalhador’, estabeleceu um novo paradigma nas relações de trabalho, conferindo aos trabalhadores uma série de garantias e um reconhecimento legal que antes não possuíam.

A Formação dos Sindicatos e o Controle Estatal

Paralelamente à criação da CLT, a Era Vargas também redefiniu a estrutura sindical no Brasil. O modelo adotado foi o do sindicalismo corporativista, inspirado em experiências europeias da época. Nesse modelo, os sindicatos eram reconhecidos e, ao mesmo tempo, controlados pelo Estado. A unicidade sindical, que previa a existência de apenas um sindicato por categoria e base territorial, e a contribuição sindical compulsória, um imposto pago por todos os trabalhadores, fossem eles filiados ou não, foram características centrais desse arranjo. O objetivo principal do Estado era enquadrar o movimento operário dentro de seus desígnios, evitando a radicalização, garantindo a ordem social e utilizando os sindicatos como correias de transmissão de suas políticas.

Embora criticado por seu caráter tutelado e pela limitação da autonomia sindical, o sindicalismo varguista representou, paradoxalmente, um avanço em termos de organização e reconhecimento dos trabalhadores. Os sindicatos, mesmo sob o controle estatal, tornaram-se canais importantes de reivindicação e negociação, contribuindo para a conscientização da classe trabalhadora e para a conquista de novos direitos ao longo das décadas seguintes. A Era Vargas, portanto, estabeleceu as bases do direito do trabalho no Brasil, influenciando as relações trabalhistas por muitas décadas e deixando um legado complexo de avanços sociais e, ao mesmo tempo, de um controle estatal significativo sobre a organização dos trabalhadores.

Desafios Contemporâneos e Novas Configurações da Jornada de Trabalho: O Movimento 4x3

Após a Era Vargas, o direito do trabalho no Brasil continuou a evoluir, com a promulgação de novas leis e a ampliação de direitos, mas também enfrentou períodos de retrocesso e flexibilização. A globalização, as crises econômicas, as transformações tecnológicas e as mudanças nas dinâmicas sociais impuseram novos desafios às relações de trabalho, exigindo constante adaptação e, por vezes, a redefinição de conceitos e práticas. A informalidade, a precarização do trabalho, a ascensão de novas formas de contratação (como a pejotização e o trabalho por plataformas) e a busca por maior flexibilidade têm sido temas centrais nos debates sobre o futuro do trabalho no país.

No cenário atual, um dos movimentos mais discutidos e que tem ganhado força, tanto no Brasil quanto globalmente, é a proposta da escala de trabalho 4x3. Este modelo de jornada de trabalho consiste em quatro dias de trabalho consecutivos seguidos por três dias de descanso. Embora não seja uma novidade absoluta, a discussão sobre sua implementação em larga escala tem se intensificado, impulsionada pela busca por maior qualidade de vida, bem-estar dos trabalhadores e, paradoxalmente, por um aumento da produtividade. Empresas e governos em diversas partes do mundo têm realizado testes e implementado o modelo, com resultados que apontam para um potencial transformador nas relações de trabalho.

A Escala 4x3: Benefícios, Críticas e Perspectivas

Os defensores da escala 4x3 argumentam que ela pode trazer uma série de benefícios significativos. Entre eles, destacam-se o aumento da satisfação e motivação dos funcionários, a redução do estresse e do absenteísmo, e até mesmo um incremento na produtividade e na criatividade, uma vez que trabalhadores mais descansados e com maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional tendem a ser mais engajados e eficientes. Além disso, a redução do tempo de deslocamento para o trabalho e o menor consumo de recursos (como energia e transporte) também são apontados como vantagens, com impactos positivos tanto para o indivíduo quanto para o meio ambiente. A possibilidade de ter um fim de semana de três dias permite aos trabalhadores mais tempo para lazer, cuidados pessoais, desenvolvimento de hobbies e convivência familiar, contribuindo para uma melhor saúde mental e física.

No entanto, a implementação da escala 4x3 não é isenta de desafios e críticas. Para que o modelo funcione de forma eficaz, muitas vezes é necessário que a jornada diária seja estendida (por exemplo, de 8 para 10 horas), o que pode gerar fadiga e sobrecarga em algumas profissões ou para determinados perfis de trabalhadores. Há também a preocupação com a adaptação das empresas, que precisam reestruturar seus processos, equipes e modelos de gestão para garantir a continuidade das operações e a manutenção da qualidade dos serviços ou produtos. A legislação trabalhista brasileira, historicamente construída sobre o modelo de 5 ou 6 dias de trabalho semanais, ainda precisa se adaptar a essa nova realidade, embora a CLT já preveja a possibilidade de acordos individuais e coletivos para flexibilização da jornada, o que abre caminho para a experimentação e a negociação.

É fundamental que, ao analisar a escala 4x3, se adote um olhar crítico e contextualizado. Não se trata de uma solução universal aplicável a todos os setores e profissões, mas de uma alternativa que pode ser viável e benéfica para determinados segmentos do mercado de trabalho. A discussão sobre a jornada de trabalho ideal deve sempre considerar o bem-estar do trabalhador, a sustentabilidade das empresas e a evolução das relações sociais. O movimento 4x3 é um reflexo das novas demandas por um equilíbrio mais saudável entre vida profissional e pessoal, e sua consolidação dependerá de um diálogo contínuo e construtivo entre empregadores, empregados, sindicatos e o poder público, buscando soluções que beneficiem a todos e promovam um ambiente de trabalho mais justo e produtivo.